最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)

- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025

- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025

- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025

「お腹の調子が悪い」「ガスが溜まる」「食後に不快感がある」…そんな症状に長年悩まされていませんか?実はその原因、SIBOやリーキーガットかもしれません。これらは近年、消化器系の健康問題として注目されている状態ですが、一般的な認知度はまだ低く、適切な診断や治療を受けられていない方が多いのが現状です。

本記事では、東洋医学と西洋医学の両方のアプローチで患者さんの健康をサポートしている当院の知見をもとに、SIBOとリーキーガットの違いから自己診断法、最新の治療アプローチ、効果的な食事療法、さらには生活習慣の改善策まで、完全網羅してご紹介します。

慢性的な腸の不調に悩む方、原因不明の体調不良が続いている方、さらには腸内環境を整えて全身の健康を改善したい方にとって、必読の内容となっています。この記事を読めば、あなたの腸内環境改善への第一歩が踏み出せるはずです。自分自身の体と向き合い、根本から健康を取り戻すための知識を、ぜひこの機会に身につけてください。

1. SIBOとリーキーガットの違いとは?症状チェックリストで自己診断

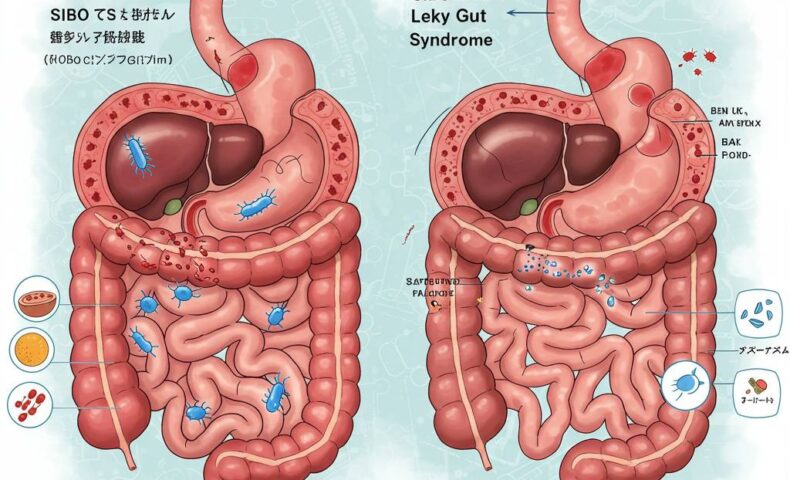

お腹の不調に悩まされている方にとって、SIBOとリーキーガットという言葉を聞いたことがあるかもしれません。これらは腸内環境の問題から引き起こされる状態ですが、似ているようで異なる特徴を持っています。まずはこの2つの違いを明確にしましょう。

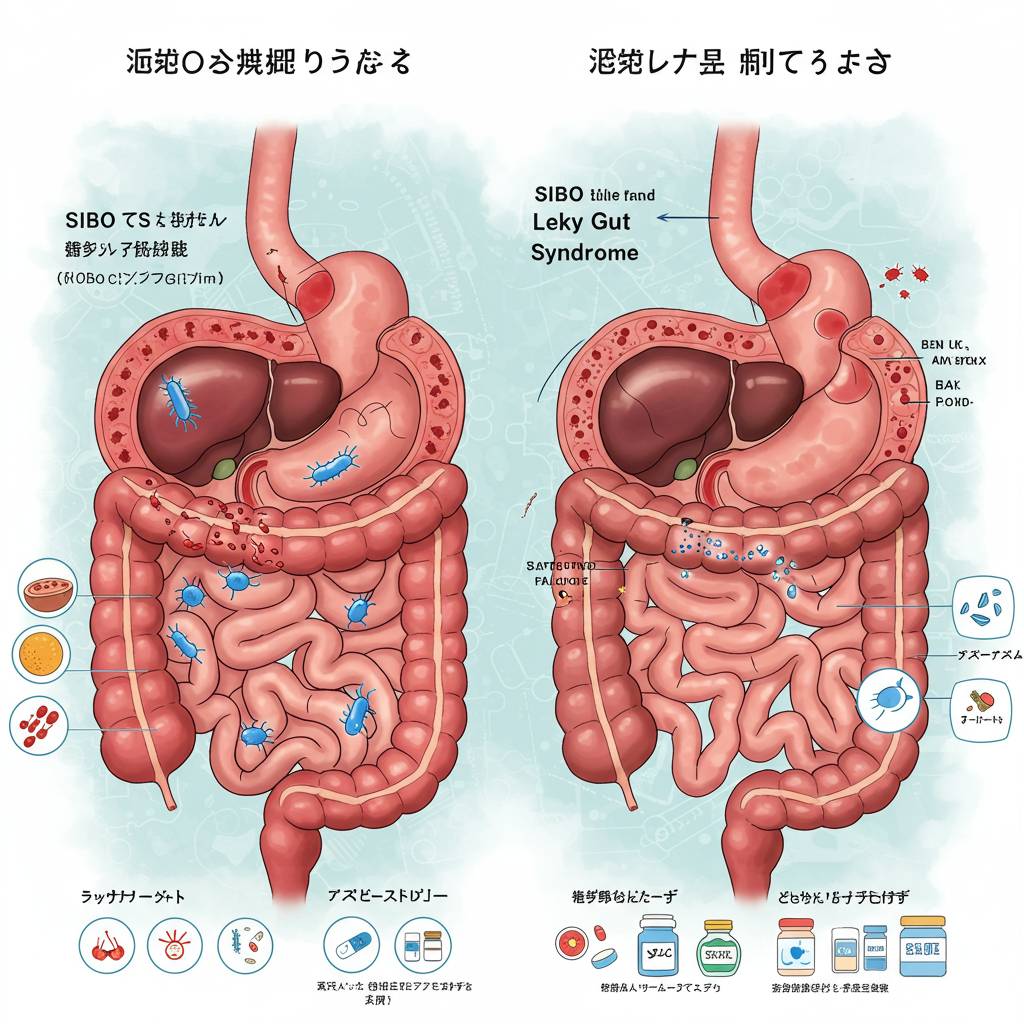

SIBOは「Small Intestinal Bacterial Overgrowth(小腸細菌異常増殖)」の略で、本来は大腸に住むべき細菌が小腸に過剰に増殖してしまう状態です。一方、リーキーガット(腸漏れ症候群)は、腸の壁が通常より透過性が高くなり、本来なら通過できないはずの未消化の食物粒子やバクテリア、毒素などが血流に漏れ出してしまう状態を指します。

【SIBO主な症状チェックリスト】

□ 食後の膨満感・腹部膨張

□ ガスが溜まりやすい

□ 慢性的な下痢または便秘(または交互に起こる)

□ 食後30分〜3時間程度で現れる腹痛

□ 栄養素の吸収不良(特にビタミンB12、鉄分など)

□ 慢性的な疲労感

【リーキーガット主な症状チェックリスト】

□ 食物に対する新たなアレルギー反応や不耐性の出現

□ 慢性的な関節痛や筋肉痛

□ 皮膚トラブル(湿疹、ニキビなど)

□ 頭痛やめまい

□ 脳霧(思考がはっきりしない感覚)

□ 自己免疫疾患の症状悪化

興味深いことに、これら2つの状態は互いに関連しており、SIBOがリーキーガットの原因となることもあれば、逆にリーキーガットがSIBOを促進することもあります。例えば、SIBOによって産生される毒素が腸壁を傷つけてリーキーガットを引き起こしたり、リーキーガットによる腸内環境の変化がSIBOの発症リスクを高めたりするのです。

もし上記のチェックリストで複数の項目に当てはまる場合は、消化器専門医への相談を検討してみましょう。自己診断だけで治療を始めるのではなく、適切な検査を受けることが重要です。SIBOは水素・メタン呼気検査、リーキーガットはゾヌリン検査やラクツロース/マンニトール検査などで診断可能です。

専門医のアドバイスのもと、食生活の改善、特定のプロバイオティクス摂取、ストレス管理など、あなたの状態に合った適切な対処法を見つけることが、腸内環境改善への第一歩となります。

2. 腸内環境の専門医が教える!SIBOの最新治療法と自宅でできるケア方法

SIBOの治療において、最新の医学的アプローチは「4R」と呼ばれる方法を基本としています。これは「Remove(除去)」「Replace(置換)」「Reinoculate(再接種)」「Repair(修復)」の4ステップで構成されています。

まず「Remove」では、過剰増殖した細菌を減らすことが目標です。抗生物質療法はその代表的な方法で、特にリファキシミンは腸管内にとどまり全身への影響が少ないため、第一選択薬として使用されることが多いです。ただし、抗生物質だけでは再発率が60〜70%と高いため、根本的な原因に対するアプローチが必須とされています。

「Replace」では、消化酵素や胃酸の補充が行われます。実は低胃酸はSIBO発症の主要因の一つです。胃酸が適切に分泌されないと、細菌が小腸まで生き延びやすくなるのです。消化酵素サプリメントや、リンゴ酢を水で薄めて食前に摂取する方法も胃酸分泌促進に効果的です。

「Reinoculate」では、有益な腸内細菌のバランスを回復させます。ただし、SIBOの活動期には通常のプロバイオティクスは症状を悪化させることがあるため、専門医の指導のもとで特定の株(例:Lactobacillus plantarumやBifidobacterium lactis)を選択することが重要です。

「Repair」では、腸管粘膜の修復を促進します。L-グルタミンは腸細胞のエネルギー源となり、粘膜修復に効果的です。また亜鉛カルノシンやアロエベラも腸の粘膜保護作用があります。

自宅でできるケアとしては、低FODMAP食が効果的です。これはフェルメンタブル(発酵性)のオリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオール(糖アルコール)を制限する食事法で、これらは腸内細菌の餌となりやすいためです。ただし、この食事法は栄養士の指導のもと、通常2〜6週間の短期間で行い、その後は計画的に食品を再導入することが推奨されています。

運動も重要な要素です。特に中強度の有酸素運動は腸の蠕動運動を促進し、便秘改善に役立ちます。1日30分のウォーキングだけでも効果が見込めます。

また、ストレス管理も見逃せません。脳と腸は「脳腸相関」と呼ばれる双方向の通信システムで結ばれており、ストレスは直接腸の機能に影響します。マインドフルネス瞑想や深呼吸法などのリラクゼーション技術を日常に取り入れることで、自律神経系のバランスを整え、腸の機能改善につながります。

重要なのは、SIBOは単なる症状ではなく、何らかの根本的な原因によって引き起こされている状態だという認識です。長期的な改善のためには、専門医による適切な診断と、個々の状態に合わせたパーソナライズされた治療計画が不可欠です。近年では、国内でもSIBOへの認識が高まり、水素・メタン呼気検査を実施する医療機関も増えてきています。

3. リーキーガットシンドロームを改善する食事療法と避けるべき食品リスト

リーキーガットシンドロームの改善には、食事療法が極めて重要です。適切な食事は腸の炎症を抑え、腸壁の修復を助け、症状の緩和につながります。まず取り入れたい食事法として「4R」アプローチがあります。これは「Remove(除去)」「Replace(置換)」「Reinoculate(再接種)」「Repair(修復)」の4ステップからなり、腸内環境を根本から整えていきます。

具体的な改善食としては、骨スープが特におすすめです。コラーゲンやアミノ酸が豊富で腸壁修復をサポートします。また発酵食品(無糖のヨーグルト、ケフィア、キムチなど)は良質なプロバイオティクスを提供し、腸内フローラのバランスを整えます。オメガ3脂肪酸を含む食品(サーモン、亜麻仁油、チアシード)も抗炎症作用があり効果的です。

一方、避けるべき食品としては、グルテンを含む食品(小麦、大麦、ライ麦など)が最も重要です。グルテンはゾヌリンというタンパク質の分泌を促し、腸壁の透過性を高めてしまいます。また精製糖や加工食品も腸内の悪玉菌の餌となり、炎症を悪化させる原因になります。乳製品(特にA1カゼインを含む牛乳)、アルコール、カフェインも多くの人にとって刺激物となるため制限が望ましいでしょう。

食事プランとしては、まず「除去食」から始めるのが効果的です。グルテン、乳製品、砂糖、加工食品、アルコールを最低4週間除去し、その後少しずつ戻していくことで、自分の体に合わない食品を特定できます。また、GAPS(Gut And Psychology Syndrome)ダイエットも腸の修復に特化した食事法として注目されています。

重要なのは一気に食生活を変えるのではなく、段階的に改善していくことです。最初は野菜スープや骨スープを中心に消化に優しい食事から始め、徐々に食品の幅を広げていくアプローチが持続可能です。そして何より、食事の取り方も大切です。よく噛んでゆっくり食べることで消化酵素の分泌が促され、腸への負担が減ります。

最後に、どんな食事療法も個人差があることを忘れないでください。機能性医学に精通した医師や栄養士と相談しながら、自分に合った食事プランを見つけていくことが、リーキーガットシンドロームからの回復への近道となります。

4. 慢性的な腹部不調の原因かも?SIBOとリーキーガットの検査と診断基準

慢性的な腹部不調に悩まされているなら、SIBOやリーキーガットが原因かもしれません。これらの状態は一般的な検査では見逃されがちですが、適切な検査と診断により改善への道が開けます。

SIBOの検査方法として最も信頼性が高いのは「水素・メタン呼気検査」です。この検査では、ラクツロースやグルコースなどの糖質溶液を飲んだ後、定期的に呼気を採取。小腸内の細菌が過剰に増殖していると、糖質の発酵によって水素やメタンガスが発生し、それが呼気に反映されます。通常、検査は2〜3時間かかり、早期に水素やメタンの値が上昇した場合、SIBOと診断されます。

日本ではこの検査が実施できる医療機関は限られており、東京では慶應義塾大学病院や国立国際医療研究センター、大阪では大阪市立大学医学部附属病院などの消化器内科で受けられます。自宅でできる呼気検査キットも海外では普及していますが、医師の診断と組み合わせることが重要です。

リーキーガットの検査については、「腸管透過性検査」が代表的です。ラクツロース・マンニトール試験では、これら2種類の糖を摂取し、尿中に排出される量を測定。健康な腸ではマンニトールは吸収されますが、ラクツロースは大きすぎて吸収されません。リーキーガットの場合、ラクツロースも腸壁を通過してしまうため、尿中のラクツロース/マンニトール比が高くなります。

血液検査では、ゾヌリンやLPSといった腸管バリア機能に関連するマーカーを測定することもあります。また、食物抗体検査で多数の食物に対して反応が見られる場合、リーキーガットの可能性が示唆されます。

これらの検査は、すべての医療機関で受けられるわけではなく、機能性医学や統合医療を専門とするクリニックに相談するのが効果的です。例えば、東京の表参道ヘルスクリニックや大阪のTOC統合医療クリニックなどでは、これらの専門的検査に対応しています。

診断基準について、SIBOは呼気検査で水素が20ppm以上、またはメタンが10ppm以上上昇した場合に陽性とされることが多いです。一方、リーキーガットに関しては、明確な診断基準はまだ確立されておらず、症状や検査結果を総合的に判断する必要があります。

これらの状態は、症状だけでは診断が難しいため、適切な検査を受けることが重要です。もし慢性的な腹部症状、食物不耐性、疲労感などが続いているなら、消化器内科や機能性医学を専門とする医師に相談してみましょう。早期発見と適切な治療が、腸内環境の改善につながります。

5. 腸から始める健康革命!SIBOとリーキーガット改善のための生活習慣と漢方薬

SIBOやリーキーガットの改善には、薬物療法だけでなく日常生活の見直しが不可欠です。腸内環境を整えるための生活習慣の改善と、東洋医学の知恵である漢方薬の活用法について詳しく解説します。

まず重要なのは規則正しい生活リズムです。睡眠不足やストレスは腸内細菌のバランスを崩す原因となります。質の高い睡眠を確保するため、就寝前のブルーライト対策や、寝る2時間前からの食事制限を実践しましょう。

食事面では、プロバイオティクス・プレバイオティクスを意識した食生活が効果的です。発酵食品(納豆、味噌、キムチなど)や食物繊維が豊富な野菜(ごぼう、れんこんなど)を積極的に摂取しましょう。また、腸の修復をサポートするL-グルタミンを含む食品も有効です。

適度な運動も腸の蠕動運動を促進します。特に有酸素運動は腸内環境の改善に効果があります。激しすぎる運動はかえってストレスとなるため、ウォーキングやヨガなど自分に合った運動を選びましょう。

漢方薬については、胃腸の機能を整える「六君子湯」や「半夏瀉心湯」が知られています。特に六君子湯は消化不良や食欲不振に効果的で、リーキーガットの症状緩和にも役立ちます。漢方は個人の体質に合わせて処方されるべきものなので、専門の医療機関である「松田漢方クリニック」や「東京漢方医療センター」などでの相談がおすすめです。

腸内環境の回復には時間がかかります。最低でも3ヶ月は継続して取り組むことが大切です。症状の記録をつけながら、自分の体に合った方法を見つけていきましょう。

断食療法や腸内洗浄なども一時的に効果があるように感じられますが、専門家の指導なしに行うと腸内環境をさらに悪化させる可能性があります。実施する場合は必ず医師に相談してください。

腸は第二の脳とも呼ばれ、全身の健康に大きく影響します。SIBOやリーキーガットの改善は、単に消化器症状を和らげるだけでなく、免疫力の向上やメンタルヘルスの改善にもつながる可能性があります。腸から始める健康革命で、あなたの体と心を根本から変えていきましょう。