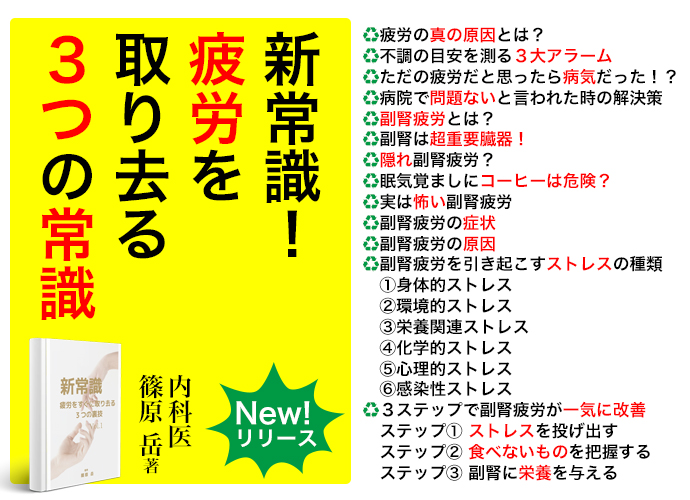

最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)

- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025

- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025

- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025

長引く腹部膨満感、ガス、便通異常、食後のどうしようもない重だるさ。

内視鏡検査を受けても「異常なし」と言われ、途方に暮れている方の中に、SIBO(小腸内細菌異常増殖)が潜んでいるケースが増えています。

しかし、東京原宿クリニックでは、SIBOを単なる「原因」とは捉えていません。SIBOは、体の機能が低下したことによって現れた「結果」にすぎないことが多いのです。

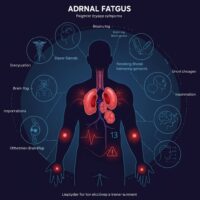

その背後には、副腎疲労(アドレナルファティーグ)、小腸の動きの低下(MMCの弱化)、腸のバリア機能破綻(リーキーガット)、さらには真菌(カビ)の増殖などが複雑に絡み合っています。当院では、これら根本にある機能障害を同時に整える治療設計を重視しています。

当院の関連基礎記事:

1. 当院が大切にする「分類」の基準

SIBOと一言で言っても、実は中身は様々です。ここを混同すると治療が空回りします。

- SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth):主に「細菌」が増殖し、水素ガスを発生させるタイプ。下痢型や混合型が多い。

- IMO (Intestinal Methanogen Overgrowth):細菌ではなく「古細菌」がメタンガスを発生させるタイプ。頑固な便秘やお腹の張りに直結しやすい。

- SIFO (Small Intestinal Fungal Overgrowth):カンジダなどの「真菌(カビ)」が増殖しているタイプ。SIBOと症状が酷似しており、併発も多いが、抗生剤が効かない(むしろ悪化する)のが特徴。

「抗菌薬を飲んでも良くならない」「すぐに再発する」という方は、IMOやSIFOである可能性、あるいはその土台にある体の機能(副腎・胆汁・胃酸など)が見落とされている可能性があります。

2. なぜ当院は「呼気検査」に慎重なのか

一般的にSIBO診断には「呼気検査」が使われますが、当院では「それだけでは不十分」と考えています。なぜなら、呼気検査には以下のような限界があるからです。

- 検査前の食事制限や口腔内細菌の影響を受けやすく、誤差が出やすい。

- ガスが増えている事実は分かっても、「なぜ増えてしまったのか」という背景原因までは分からない。

- 結果だけを見て抗菌薬治療に進んでも、再発を防ぐための生活設計が立てられない。

そのため当院では、呼気検査はあくまで補助的な位置づけとし、初期段階からより深い情報を得られる検査(GI-MAPとOAT)を重視しています。

当院の検査設計:GI-MAP × OATで体内を「見える化」する

① GI-MAP(便のDNA検査+腸粘膜マーカー)

「腸内細菌が、どのようなバランスで腸にいるのか」を遺伝子レベルで解析します。

- 腸内フローラの乱れ方(ディスバイオーシス)

- 病原性のある菌や寄生虫の有無

- 腸の免疫力(SIgA)、炎症レベル、消化能力

これにより、「SIBOを起こしやすい腸内環境かどうか」が分かります。

② OAT(有機酸検査:尿検査)

「腸内細菌やカビが、あなたの体で何をしているか」を代謝産物から読み解きます。

- 細菌や真菌が出す異常な代謝物(SIFOの発見に有用)

- ミトコンドリア機能(エネルギーを作れているか)

- 解毒能力や栄養欠乏の状態

これにより、「なぜ疲れが取れないのか」「なぜ治りにくいのか」の理由が可視化され、再発を防ぐための栄養戦略が立てられます。

ポイント:

検査は病名を付けるためではなく、「治療の優先順位」を決めるために行います。

3. 治療の土台は「副腎疲労」のケアから

当院のSIBO治療における最大の特徴は、副腎疲労(アドレナルファティーグ)への介入をベースにすることです。

ストレス、睡眠不足、慢性炎症などは、副腎を疲弊させます。副腎が弱ると、コルチゾールというホルモンのリズムが乱れ、以下のような悪循環が始まります。

- 小腸の動き(MMC)が低下する → 食べ物が滞留し、菌が繁殖しやすくなる。

- 胃酸・胆汁の分泌が減る → 殺菌能力や消化能力が落ちる。

- 免疫が低下し、腸に穴が開く(リーキーガット) → アレルギーや全身の炎症へ。

- ミトコンドリアが機能不全を起こす → 慢性疲労で治す体力が残らない。

この負のループを断ち切らなければ、SIBOは何度でも再発します。だからこそ、食事や抗菌アプローチと同時に、睡眠・ストレスコントロールといった「副腎ケア」が必須なのです。

4. 治療の流れ:整える → 減らす → 保つ

当院では、いきなり強い抗菌治療を行うのではなく、再発させないための順番を重視します。

Phase 1:整える(Foundation)

まずは「菌が増えにくい腸内環境」を作り、体が本来持っている消化管の動きを取り戻します。

- 食事リズム:食間を4時間以上空け、MMC(小腸のお掃除運動)を作動させる。夜間の絶食時間を確保する。

- 生活習慣:睡眠リズムの固定、ストレスケア(呼吸法など)で迷走神経を活性化させる。

- 基礎栄養:検査結果に基づき、不足しているビタミンB群、マグネシウム、亜鉛などを補う。

Phase 2:減らす(Intervention)

土台が整ってきたら、検査結果に基づきターゲットを絞って菌を減らします。

- SIBO(水素型):必要に応じた抗菌ハーブや、低FODMAP食などの食事療法。

- IMO(メタン型):メタン菌に特化したアプローチを集中的に行う。

- SIFO(真菌型):抗真菌アプローチと、カビを増やさないための糖質コントロール。

Phase 3:保つ(Maintenance)

良い状態を維持し、再発を防ぐ段階です。

- 自分に合った食事・生活リズムの習慣化。

- 季節の変わり目や繁忙期など、ストレスがかかる時期の予防的な副腎ケア。

5. よくある質問(Q&A)

Q1. 呼気検査は全く行わないのですか?

完全に否定はしませんが、当院では補助的な位置づけです。誤差が大きく、根本原因が見えないため、最初からGI-MAPとOATで全体像を把握した方が、結果的に治療の近道になると考えています。

Q2. すぐに除菌したいのですが。

お気持ちはよく分かりますが、焦りは禁物です。腸の動きが悪く、免疫も落ちている状態で強力な除菌を行うと、死滅した菌の毒素で逆に体調を崩したり(ダイオフ現象)、すぐに再発したりすることがあります。「急がば回れ」で、まずは土台を整えることが重要です。

Q3. まず自分でできることはありますか?

今日からできる最も効果的なことは「間食をやめること」です。食事と食事の間を4時間以上空けることで、小腸を綺麗にする運動(MMC)が働き始めます。まずはここから始めてみてください。 ただし、副腎疲労による低血糖が強い場合はそちらの方を優先していただいても構いません。

まとめ

東京原宿クリニックのSIBO診療は、「菌を殺して終わり」ではありません。

なぜ菌が増えてしまったのか、その背景にある「副腎疲労」や「代謝の乱れ」を、GI-MAPやOATといった精密な検査で読み解き、根本から立て直すことを目指します。

長引くお腹の不調でお悩みの方は、一度その「原因」を深く探ってみませんか?