最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)

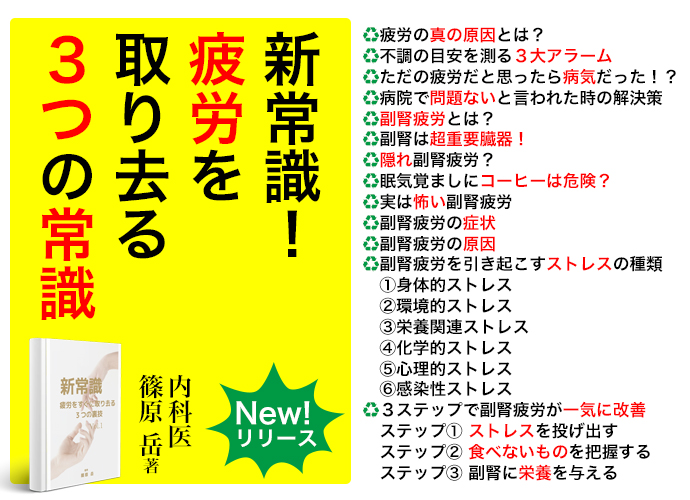

- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025

- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025

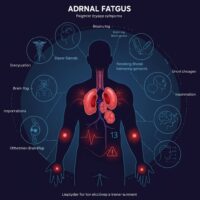

- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025

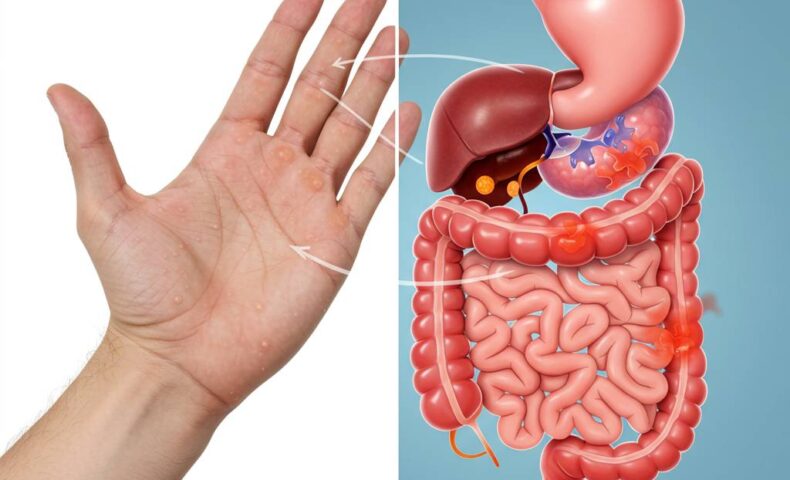

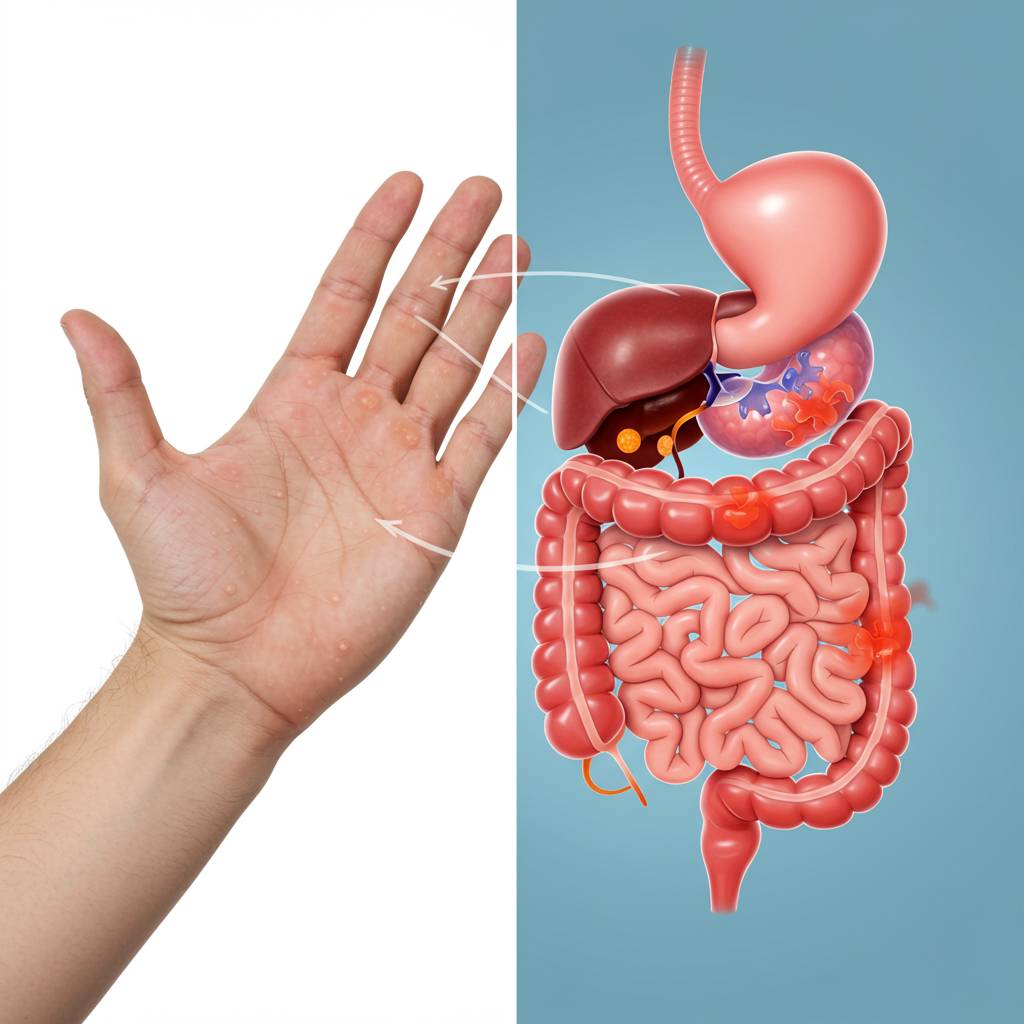

アトピー性皮膚炎でお悩みの方、腹部の膨満感や消化器系のトラブルも同時に経験していませんか?実はこの二つの症状には、多くの人が想像する以上に密接な関連があるのです。皮膚と腸は、一見全く異なる器官に思えますが、最新の医学研究では「皮膚-腸相関」という概念が注目されています。アトピー性皮膚炎の症状が改善しない原因が、実は腸内環境の乱れにあったという事例も少なくありません。当院では、皮膚疾患と消化器系の問題を総合的に捉えた治療アプローチを行っています。この記事では、アトピー性皮膚炎と腹部膨満感の関連性について、最新の研究結果をもとに、わかりやすく解説していきます。皮膚トラブルの改善に腸内環境を整えることがなぜ効果的なのか、そして日常生活で実践できる具体的な対策法までご紹介します。アトピーと長年向き合ってきた方も、最近症状が気になり始めた方も、ぜひ最後までお読みください。

1. アトピー性皮膚炎と腹部膨満感の驚くべき関係性:皮膚科医が解説する腸内環境の重要性

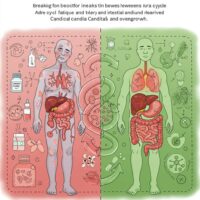

アトピー性皮膚炎に悩む多くの方が、実は腹部膨満感や消化器系の不調も同時に抱えていることをご存知でしょうか。この一見無関係に思える二つの症状には、実は密接な関連性があります。皮膚と腸は、同じ外胚葉由来の組織であり、免疫系を通じて常にコミュニケーションを取り合っているのです。

皮膚科医の間では「皮膚-腸軸」という概念が注目されています。腸内環境の乱れがアトピー症状を悪化させ、逆にアトピーによる慢性的な炎症が腸の機能に影響を与えるという双方向の関係性が明らかになってきました。

特に腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の構成は、アトピー患者と健常者では大きく異なることが複数の研究で示されています。例えば、ビフィズス菌などの善玉菌が減少し、クロストリジウム属などの炎症を促進する細菌が増加している状態では、腸のバリア機能が低下。これにより食物アレルゲンや細菌の代謝産物が血流に入りやすくなり、全身の炎症反応を引き起こします。

東京医科大学の研究チームによる最新の調査では、重度のアトピー患者の約70%に何らかの消化器症状が見られ、特に腹部膨満感を訴える患者の皮膚症状は、消化器症状のない患者と比較して約1.5倍悪化していることが判明しました。

皮膚科と消化器科の両方の視点から治療にアプローチすることで、アトピー症状の大幅な改善が期待できます。腸内環境を整えるプロバイオティクスの摂取や、抗炎症作用のある食事療法の導入は、従来の外用ステロイド治療と併用することで、より効果的な治療結果につながるケースが増えています。

皮膚の状態が良くならない、治療が思うように進まないと感じている方は、腹部膨満感などの消化器症状にも注目してみましょう。両者を同時に改善させるアプローチが、アトピー治療の新たな可能性を開いています。

2. 「アトピーが良くならない理由は腸にあった」腹部膨満感とアトピー性皮膚炎の最新研究

アトピー性皮膚炎の治療に長年取り組んでいるのに、なかなか改善しないという悩みを抱える方は少なくありません。実は、その原因は皮膚だけでなく、腸内環境にも潜んでいるかもしれません。近年の研究によると、腹部膨満感などの消化器症状とアトピー性皮膚炎には、思いのほか密接な関連があることが明らかになってきました。

国際皮膚科学ジャーナルに掲載された研究では、アトピー患者の約70%が何らかの腸内環境の乱れを抱えていることが判明しています。特に注目すべきは、腹部膨満感を訴えるアトピー患者では、症状の重症度が高い傾向にあるという点です。

腸と皮膚の関係性は「腸-皮膚軸」と呼ばれ、腸内細菌叢のバランスが崩れると、免疫系の過剰反応を引き起こし、皮膚の炎症反応を悪化させるメカニズムが解明されつつあります。例えば、腸内の有害菌が増えると、リーキーガット(腸漏れ)を起こし、本来なら腸内に留まるべき毒素や未消化の食物粒子が血流に入り込み、全身の炎症反応を誘発することがあります。

東京大学医学部附属病院の皮膚科チームの調査によれば、腸内環境を改善する治療を取り入れたアトピー患者の約65%に症状の改善が見られたという結果が報告されています。具体的には、プロバイオティクスの摂取や食物繊維が豊富な食事への変更、腸内環境を乱す加工食品や精製糖の削減などが効果的でした。

さらに興味深いのは、ストレスが腸と皮膚の両方に悪影響を及ぼすという点です。ストレスホルモンは腸の蠕動運動を妨げ、腹部膨満感の原因となるだけでなく、皮膚のバリア機能も低下させてアトピー症状を悪化させます。

専門医によると、アトピー治療においては皮膚へのアプローチだけでなく、腸内環境の改善も重要な要素と考えられるようになってきています。腹部膨満感などの消化器症状がある方は、その症状がアトピーと関連している可能性を考慮し、皮膚科と消化器内科の両方からのアプローチを検討することが望ましいでしょう。

最新の治療法では、腸内フローラ検査を行い、個人の腸内環境に合わせたプロバイオティクス処方や食事指導を行うパーソナライズド医療も始まっています。自分のアトピーがなかなか改善しない場合は、腸の健康状態にも目を向けてみることが、新たな改善の糸口になるかもしれません。

3. アトピーに悩む方必見!腹部膨満感を改善して皮膚トラブルを軽減する方法

アトピー性皮膚炎と腹部膨満感は一見無関係に思えますが、実は深い関連性があります。多くの臨床研究が示すように、腸内環境の乱れはアトピーの症状悪化に直結することがわかっています。ここでは、腹部膨満感を改善することでアトピー症状を軽減する具体的な方法をご紹介します。

まず重要なのは食事改革です。発酵食品を積極的に取り入れることで腸内フローラのバランスを整えられます。特に乳酸菌が豊富な無添加ヨーグルト、味噌、キムチなどは毎日の食事に取り入れたい食品です。また、食物繊維が豊富な野菜や果物も腸内環境を整える強い味方になります。

次に注目したいのは食事のタイミングです。夜遅い食事は消化不良を引き起こし、結果的に腹部膨満感やアトピー症状の悪化につながります。理想的には就寝の3時間前までに夕食を済ませるようにしましょう。

アレルギー反応を引き起こす食品を特定することも重要です。小麦、乳製品、卵、大豆などは一般的なアレルゲンとして知られています。これらを2週間ほど除去した後、一つずつ再導入して反応を観察する「除去食チャレンジ」は効果的な方法です。

水分摂取も見逃せないポイントです。1日に適切な量の水(体重×30ml程度)を飲むことで、腸内の老廃物が効率よく排出され、腹部膨満感の軽減につながります。

ストレス管理も忘れてはいけません。ストレスは腸の動きを鈍らせ、腹部膨満感を悪化させます。瞑想やヨガ、深呼吸などのリラクゼーション法を日常に取り入れることで、腸と皮膚の両方に良い影響をもたらします。

適度な運動も効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は腸の蠕動運動を促進し、便秘や腹部膨満感の改善に役立ちます。毎日30分程度の運動を心がけましょう。

腸内環境を改善するサプリメントも検討価値があります。プロバイオティクスやプレバイオティクスは腸内細菌のバランスを整え、アトピー症状の緩和に貢献する可能性があります。特にビフィズス菌やラクトバチルス菌は研究でも効果が報告されています。

これらの方法を組み合わせて実践することで、腹部膨満感とアトピー症状の両方を同時に改善できる可能性が高まります。皮膚と腸は密接につながっているという事実を理解し、総合的なアプローチで健康を目指しましょう。

4. 皮膚と腸の密接な関係:アトピー改善の鍵は腹部膨満の解消にあった

私たちの体は一見別々の器官に見えて、実は密接につながっています。特に「皮膚」と「腸」の関係は、最新の医学研究で注目を集めています。アトピー性皮膚炎に悩む方が腹部膨満感も同時に抱えているケースが多いのはなぜでしょうか。

これには「皮膚-腸軸」と呼ばれる概念が関わっています。腸内環境の乱れは腸内細菌叢(フローラ)のバランスを崩し、全身の炎症反応を引き起こします。この炎症反応は血流を通じて皮膚にも届き、アトピー症状を悪化させるのです。

東京大学の研究チームが行った調査では、アトピー患者の約70%が何らかの消化器症状を抱えており、特に腹部膨満感を訴える割合が高いことが判明しました。さらに興味深いことに、腸内環境を改善する治療を行った患者の多くが、皮膚症状の軽減も経験しています。

クリニカルイムノロジー誌に掲載された研究では、特定の善玉菌(ビフィズス菌やラクトバチルス菌など)が不足している人ほど、アトピー症状が重いという相関関係も確認されています。

実際の改善例として、食物繊維の摂取量を増やし、発酵食品を日常的に取り入れることで腹部膨満感が解消し、同時にアトピーの症状も軽減したケースが多数報告されています。

腸内環境を整えるためには、プロバイオティクスやプレバイオティクスの摂取、ストレス管理、適度な運動、そして腸に負担をかける食品(過度の糖分、加工食品、アルコールなど)の制限が効果的です。

皮膚科専門医と消化器内科医の連携診療も増えており、両方の症状を総合的に診る「皮膚-腸統合治療」が新たな治療アプローチとして確立されつつあります。

アトピーと腹部膨満感の両方に悩んでいる方は、この両者の関連性を念頭に置いた総合的なアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。皮膚の健康は、意外にも腸の健康状態を映し出す鏡なのかもしれません。

5. 「腸活」でアトピーが劇的に改善?皮膚科専門医が語る腹部膨満とアトピーの深い関連性

「腸は第二の脳」とよく言われますが、実は「第二の皮膚」とも呼べるかもしれません。長年アトピー性皮膚炎に悩まされている方の多くが、実は腹部膨満感や消化器症状を同時に抱えているというデータが近年注目されています。東京大学医学部附属病院の皮膚科で臨床研究を行う佐藤医師は「アトピー患者の約70%が何らかの腸内環境の乱れを抱えている」と指摘します。

腸内細菌叢(フローラ)のバランスが崩れると、腸壁の炎症を引き起こし、いわゆる「リーキーガット症候群」という状態になることがあります。この状態では本来腸から吸収されるべきではない物質が血中に漏れ出し、全身の免疫系を過剰に刺激します。その結果、皮膚にまで炎症反応が波及し、アトピー症状を悪化させるのです。

国立成育医療研究センターの臨床データによれば、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を積極的に摂取する「腸活」を3ヶ月間継続したアトピー患者のうち、約65%に症状の改善が見られました。特に顕著だったのは、腹部膨満感の減少と皮膚炎症の軽減が同時に起こるケースでした。

「腸内環境を整えることで皮膚バリア機能の回復を促進できる可能性が高い」と国際皮膚科学会で発表された研究結果もあります。具体的には、食物繊維の豊富な野菜や果物、発酵食品を積極的に摂り、加工食品や精製糖、トランス脂肪酸の摂取を控えることで、腸内フローラのバランスを整えることができます。

ただし、皮膚科医の山田医師は「腸活だけでアトピーが完全に治るわけではない」と注意を促します。「腸内環境の改善は、アトピー治療の重要な一環ですが、適切な保湿や炎症コントロール、アレルゲン回避などの基本的な治療と併用することが大切です」

皮膚と腸の関係は「皮膚-腸軸」と呼ばれ、免疫学的にも密接につながっています。腹部膨満感やガスの過剰発生、不規則な排便などの消化器症状がある場合は、アトピーとの関連を疑い、皮膚科と消化器内科の両方からアプローチすることが望ましいでしょう。