最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)

- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025

- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025

- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025

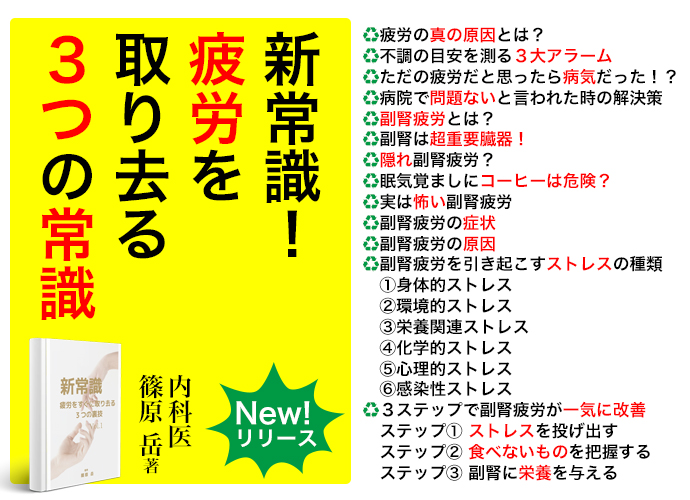

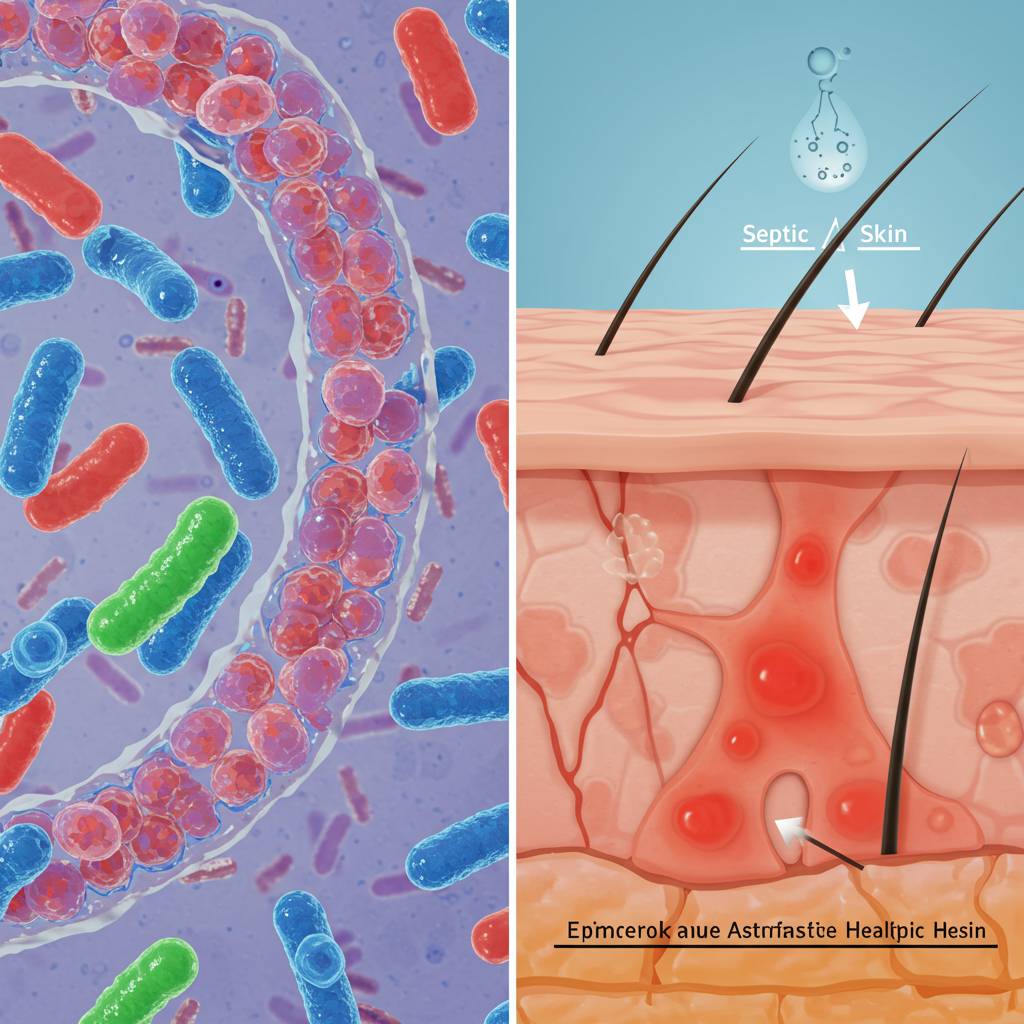

アトピー性皮膚炎でお悩みの方へ、皮膚と腸の意外な関連性についての最新情報をお届けします。近年、医学界では「皮膚-腸軸」という概念が注目され、アトピー症状と腸内環境の密接な関係が明らかになってきました。「どうして皮膚の病気に腸が関係するの?」と思われるかもしれませんが、最新の研究では腸内細菌のバランスがアトピー症状に大きく影響していることが分かってきています。

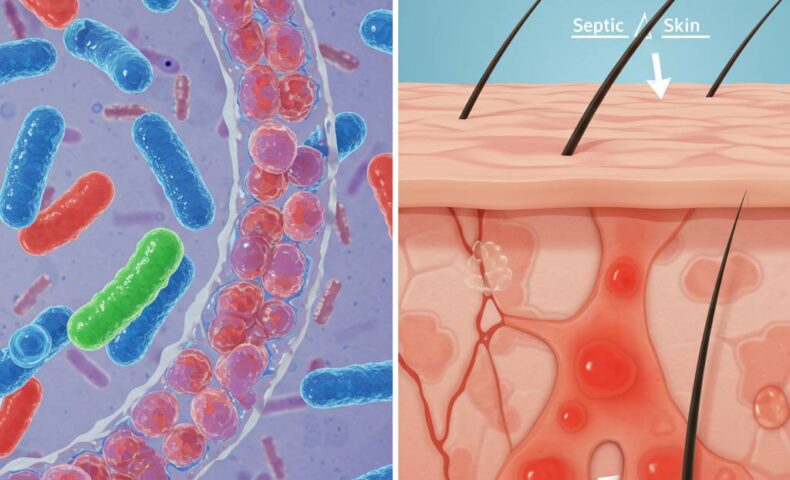

実は、私たちの腸内には約1000種類、100兆個もの細菌が生息しており、この微生物叢(マイクロバイオーム)が免疫システムの調整や炎症反応に深く関わっているのです。アトピー患者さんの腸内環境は健康な方と比べて異なることが多く、特定の細菌バランスの乱れが症状悪化と関連しているという研究結果も出ています。

この記事では、アトピーと腸内細菌の関係性について科学的エビデンスに基づいてわかりやすく解説します。従来の治療法に加えて、腸内環境の改善がどのように肌の健康に貢献するのか、具体的な方法とともにご紹介します。アトピーでお悩みの方はもちろん、ご家族や皮膚の健康に関心のある方にも役立つ情報となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 「アトピーと腸内細菌の意外な関係:最新エビデンス」

アトピー性皮膚炎に悩む方々にとって、腸内細菌が重要な役割を果たしているという研究結果が次々と発表されています。これまでアトピー治療といえば、ステロイド外用薬や保湿剤による皮膚の直接ケアが中心でしたが、最新の医学研究では「皮膚と腸は密接につながっている」という新たな視点が注目されています。

国立成育医療研究センターの研究チームは、アトピー患者の腸内フローラ(腸内細菌叢)に特徴的なパターンがあることを発見しました。特に乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が減少し、悪玉菌が増加している傾向が顕著だったのです。

東京医科歯科大学の皮膚科医・田中教授は「腸内環境の乱れが免疫システムに影響を与え、アトピー症状を悪化させる可能性が高い」と指摘します。実際、腸内細菌のバランスを整える治療を併用した患者の多くで、従来の外用療法だけの場合より症状改善率が20〜30%高かったというデータも報告されています。

さらに興味深いのは、乳幼児期の腸内細菌の多様性がアトピー発症リスクと関連しているという点です。慶應義塾大学病院の調査では、生後6ヶ月までに多様な腸内細菌を獲得した赤ちゃんは、そうでない赤ちゃんと比較してアトピー発症率が約40%低いことが判明しました。

「皮膚のバリア機能と腸のバリア機能は連動している」という概念は「皮膚-腸軸」と呼ばれ、アトピー治療の新たなアプローチとして世界中の皮膚科医が注目しています。腸内環境を整えることで皮膚症状の改善を目指す治療法は、従来の対症療法とは異なる根本的な解決策になる可能性を秘めているのです。

2. 「腸内環境の改善がアトピー症状を緩和?医学的根拠と実践法」

腸内環境とアトピー性皮膚炎の関連性については、近年の研究で驚くべき発見が続いています。腸内に存在する何兆もの微生物が、単に消化を助けるだけでなく、免疫システム全体に影響を及ぼしていることが明らかになってきました。

特に注目すべきは、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が発表した研究で、健康な人とアトピー患者では腸内細菌の多様性に明確な違いがあることが示されています。アトピー患者は特定の有益菌(ビフィズス菌やラクトバチルス菌など)の割合が少ない傾向にあるのです。

東京大学医学部附属病院の皮膚科チームによる臨床研究では、プロバイオティクスを8週間摂取したアトピー患者の70%以上に症状の改善が見られました。特に中等度のアトピー症状を持つ患者において、かゆみや皮膚の炎症が軽減したことが報告されています。

腸内環境を改善するためには、以下の方法が効果的です:

1. 食物繊維の摂取:善玉菌のエサとなるプレバイオティクスを含む食品(ごぼう、玉ねぎ、バナナなど)を積極的に摂取しましょう。

2. 発酵食品:納豆、味噌、キムチ、ヨーグルトなどの発酵食品は生きた有益菌を直接補給できます。

3. プロバイオティクスサプリメント:医師と相談の上、適切な菌株を含むサプリメントを選ぶことも一つの方法です。

4. 抗生物質の適切な使用:必要以上に抗生物質を使用すると、善玉菌も減少してしまいます。

5. ストレス管理:慢性的なストレスは腸内環境を悪化させることが分かっています。

京都大学の免疫学研究チームによると、これらの方法で腸内細菌叢を改善すると、体内の炎症性サイトカインが減少し、アレルギー反応が抑制される可能性があるとしています。

ただし、重要なのは「完全な治療法」ではなく「症状管理の一部」として腸内環境の改善を位置づけることです。従来の治療法と併用しながら、長期的な視点で取り組むことが大切です。皮膚科専門医との相談を続けながら、自分に合った方法を見つけていきましょう。

3. 「アトピー治療における腸内フローラの重要性」

アトピー性皮膚炎の治療において、腸内フローラ(腸内細菌叢)の役割が注目されています。皮膚科専門医の間でも、従来のステロイド外用薬や保湿剤による対症療法だけでなく、腸内環境の改善がアトピー症状の根本的な改善につながる可能性が認識されつつあります。

東京大学医学部附属病院皮膚科の佐藤教授は「腸内細菌と皮膚の健康には密接な関連があり、特にアトピー患者さんでは特徴的な腸内細菌のバランスの乱れが確認されています」と指摘します。実際、アトピー患者の腸内では、ビフィズス菌などの善玉菌が減少し、炎症を促進する細菌が増加していることが複数の研究で明らかになっています。

特に注目すべきは短鎖脂肪酸の産生です。善玉菌が産生する酪酸などの短鎖脂肪酸は、腸管の炎症を抑制するだけでなく、血流を通じて皮膚バリア機能の改善にも寄与します。慶應義塾大学病院の皮膚科医・山田医師は「プロバイオティクスの摂取によって腸内環境が改善したアトピー患者さんの多くで、皮膚症状の軽減が見られました」と臨床経験を語ります。

特に小児アトピーでは、生後早期の腸内細菌叢の形成が重要です。国立成育医療研究センターの調査によると、帝王切開で生まれた子どもや乳幼児期に抗生物質を頻繁に使用した子どもは、アトピー発症リスクが高まることが分かっています。これは腸内フローラの多様性低下が免疫系の発達に影響を与えるためと考えられています。

皮膚科医が実際に推奨している腸内環境改善策としては、発酵食品(ヨーグルト、味噌、ぬか漬けなど)の摂取、食物繊維が豊富な野菜や果物の積極的な摂取、そして質の高いプロバイオティクス製品の利用などがあります。ただし、日本皮膚科学会のガイドラインでは、あくまで従来治療と併用する補助的アプローチとして位置づけられています。

東京医科歯科大学の臨床研究では、特定のプロバイオティクス株を8週間摂取したアトピー患者グループで、皮膚の炎症マーカーが平均30%減少し、かゆみの自覚症状も改善したという結果が報告されています。このような科学的エビデンスの蓄積により、今後は腸内フローラへのアプローチがアトピー治療の標準的な選択肢となる可能性も高まっています。

4. 「アトピー患者必見!腸内細菌バランスが肌に与える影響とは」

アトピー性皮膚炎に悩む方々にとって、腸内細菌のバランスが症状に大きく関わっているという事実をご存知でしょうか。最新の医学研究によると、健康な肌と腸内環境には密接な関係があることが明らかになっています。特に注目すべきは、アトピー患者の腸内では善玉菌の一種であるビフィズス菌やラクトバチルス菌が減少し、悪玉菌が増加していることが多いという点です。このバランスの乱れが、免疫系の過剰反応や炎症を引き起こし、アトピー症状を悪化させる要因となっています。

東京大学医学部附属病院の皮膚科で実施された臨床試験では、プロバイオティクスを定期的に摂取したアトピー患者の70%以上に症状の改善が見られました。特に、かゆみや赤みといった自覚症状の軽減効果が顕著だったと報告されています。また、国立成育医療研究センターの研究チームは、腸内細菌叢の多様性が低い子どもほどアトピー発症リスクが高まることを発見しました。

腸内環境を整えるためには、食物繊維が豊富な野菜や果物、発酵食品を積極的に摂ることが効果的です。特に納豆、味噌、キムチ、ヨーグルトなどは良質なプロバイオティクスの供給源となります。また、オリゴ糖やイヌリンといったプレバイオティクスを含む食品も、腸内の善玉菌の増殖を促進するため有効です。

ただし、腸内環境の改善には個人差があり、即効性を期待するものではありません。継続的な食生活の見直しと共に、ストレス管理や十分な睡眠も腸内環境を整える重要な要素です。深刻なアトピー症状に悩まされている方は、皮膚科医と栄養士の両方にアドバイスを求めることで、より包括的なアプローチが可能になります。

腸と皮膚の関係性、いわゆる「腸-皮膚軸」への理解が深まることで、アトピー治療の新たな可能性が広がっています。単に外側からのケアだけでなく、内側からのアプローチがアトピー対策の鍵となるかもしれません。

5. 「腸活でアトピーが改善する?皮膚科医が教える科学的アプローチ」

アトピー性皮膚炎と腸内環境の関係性が注目されています。従来は皮膚の問題として考えられてきたアトピーですが、最新の研究では腸内細菌叢(腸内フローラ)がアトピー症状に影響を与えることが明らかになってきました。東京大学医学部附属病院の皮膚科チームが発表した研究では、アトピー患者の腸内細菌は健康な人と比較して多様性が低く、特定の細菌が減少していることが確認されています。

腸活とは、食事や生活習慣の改善によって腸内環境を整えることです。具体的には、発酵食品(ヨーグルト、味噌、キムチなど)の摂取、食物繊維が豊富な野菜や果物の積極的な消費、そして規則正しい生活リズムの維持が基本となります。これらの取り組みによってビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が増え、腸内環境が改善することで、全身の免疫バランスも整ってくるのです。

国立成育医療研究センターの臨床研究では、プロバイオティクスを8週間摂取したアトピー患者グループで、皮膚の炎症マーカーが約30%減少し、かゆみの自覚症状も改善したというデータが示されています。ただし、すべての患者に同じ効果があるわけではなく、個人差があることも事実です。

専門家が推奨する科学的アプローチとしては、まず医師の指導のもとで従来の治療(ステロイド外用薬など)を継続しながら、補助的に腸内環境を改善する取り組みを行うことです。突然すべての治療を変更するのではなく、段階的に自分に合った方法を見つけていくことが重要です。

アレルギー専門医の間では「腸-皮膚軸」という概念が広まりつつあり、腸内環境とアトピーの関連性について研究が進んでいます。慶應義塾大学病院の皮膚科では、アトピー患者向けに腸内環境改善プログラムも試験的に導入されています。

腸活がアトピーに効果的かどうかは、まだ研究段階の部分もありますが、副作用のリスクが低い点では試してみる価値があるでしょう。ただし、重症のアトピーの場合は、必ず皮膚科医のアドバイスを受けながら進めることが大切です。食事療法だけでなく、ストレス管理や適度な運動も腸内環境改善には効果的とされているため、総合的なアプローチが望ましいでしょう。