最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)

- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025

- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025

- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025

「リーキーガット(leaky gut)」という言葉を聞いたことがありますか?これは、直訳すると「漏れる腸」という意味で、腸のバリア機能が低下している“現象”を指す言葉です。現時点で、これは単一の病名ではありません。

腸の粘膜バリアは、食事、お薬、ストレス、腸内細菌、運動など、日々の様々な要因で変化します。

リーキーガットに関連する不調でご相談を受けた際、東京原宿クリニックでは、過剰な断定や不必要な医療を避け、患者さんの症状改善に直結するアプローチを大切にしています。

当院の方針は「科学的根拠(エビデンス)」と「現実の臨床(患者さんにとっての価値)」の両輪です。

この記事では、当院が日々の診療で「特に気をつけていること(方針と具体策)」を、できるだけ分かりやすくお伝えします。(当院のメインブログでも基礎解説をまとめています:東京原宿クリニックリーキーガット(腸漏れ)症候群とは?…)

当院がリーキーガット診療で重視しているポイント

- まず、危険な病気(IBDなど)がないかを確認します。

- 見落としを防ぐため、便の検査(便中カルプロテクチンなど)を適切に活用します。

- “これさえ受ければ分かる”という万能な検査はありません。

- 特定の検査(ゾヌリンや食物IgGパネルなど)の結果を鵜呑みにしません。

- 治療の基本は“土台(生活習慣)”から。サプリは補助役です。

- 睡眠、ストレス、食習慣、お薬の見直しが最優先。その上で食事戦略(低FODMAPの短期試行など)や、必要最小限のサプリを検討します。

- 見えにくい「悪化要因」に注意します。

- 痛み止め(NSAIDs)、一部の胃薬(PPIの長期使用)、暑い中での激しい運動は、腸のバリアを弱める可能性があります。

- “超加工食品(UPF)”は控えめに。

- 添加物や乳化剤(エマルシファー)が腸内環境に不利に働く可能性が指摘されています。

- サプリを使う場合は、目的と期間を明確にします。

- L-グルタミンや亜鉛などは選択肢になりますが、自己判断での乱用はしません。

- “良くなった”を体感と検査で確認します。

- 症状の変化だけでなく、必要に応じて検査で改善度合いを「見える化」します。

リーキーガットとは? 当院の考え方

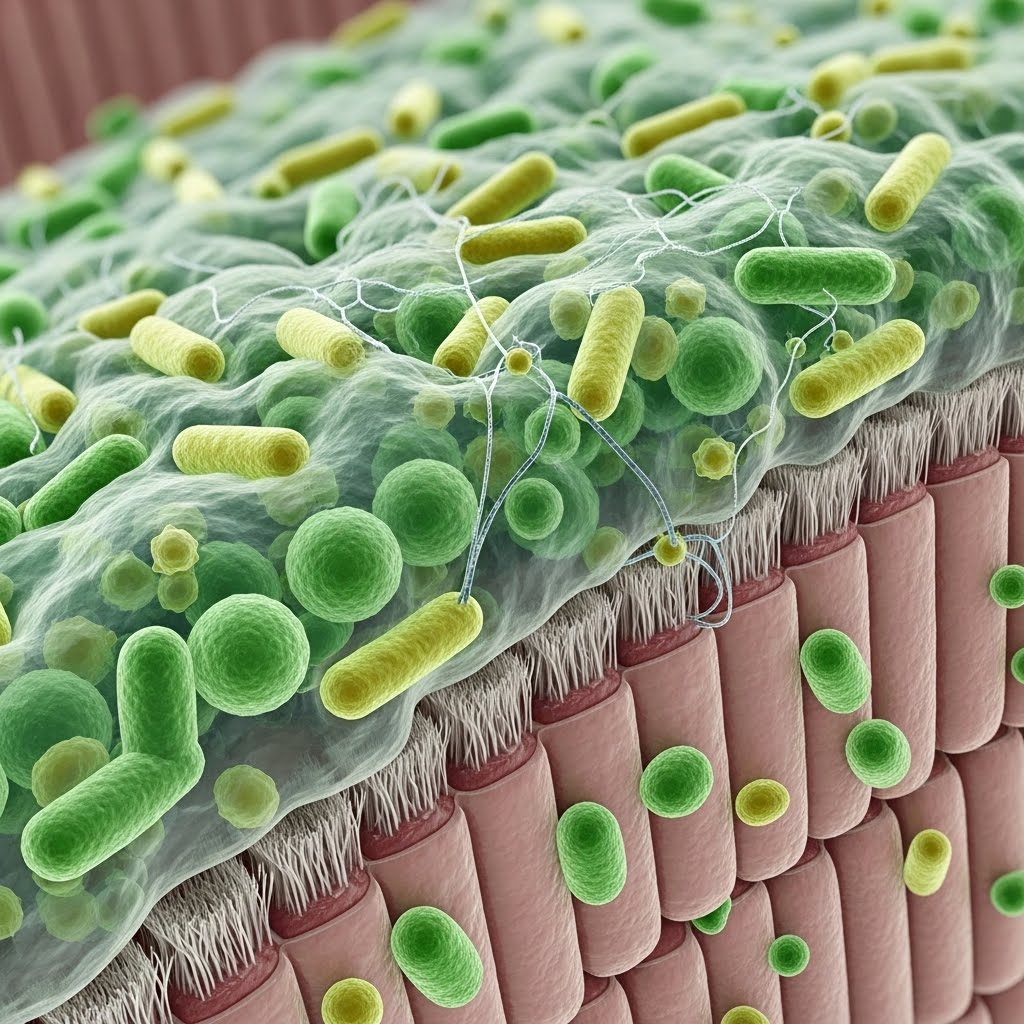

リーキーガットは、腸の粘膜細胞の「つなぎ目(タイトジャンクション)」が緩み、普段は通さないような未消化物や細菌の成分が体内に漏れやすくなった状態(腸管透過性の亢進)を指す通称です。

これは病名ではなく、腸のバリア機能が破綻した「現象」です。

このバリア機能は、ストレス、食事、お薬などによって、健康な人でも日々揺らいでいます。

東京原宿クリニックでは、この現象に対して「リーキーガット症候群ですね」と安易に決めつけることを避けています。あくまで「腸のバリア機能が低下している可能性」を念頭に置き、根本的な原因を探るという立ち位置をとっています。

診療の第一歩:「危険な病気」を見逃さない

お腹の不調の背景に、炎症性腸疾患(IBD)やセリアック病といった、専門的な治療が必要な病気が隠れていることがあります。

これらを見逃さないことが、診療の鉄則です。

- 炎症性腸疾患(IBD)の除外

- 「便中カルプロテクチン(FC)」という便の検査は、腸に炎症があるかどうかを非侵襲的に調べるのに非常に役立ちます。「過敏性腸症候群(IBS)」なのか「IBD」なのかを見分ける有力な手がかりとなります。

- セリアック病(グルテン関連疾患)

- 腹部症状に加え、栄養障害やご家族に同じ病気の方がいる場合、適切な血液検査など(小麦除去を始める前に検査することが重要です)を順序立てて提案します。

誤解を招きやすい検査の使い方

「リーキーガットは検査で分かりますか?」とよく聞かれますが、当院では特定の検査結果だけで判断することはありません。特に以下の検査は、その「使いどころ」を厳密にしています。

食物特異的IgGパネル(遅延型フードアレルギー検査)について

「これを食べるとIgG抗体が高い=不耐症・アレルギーの原因だ」と解釈されがちですが、主要なアレルギー学会は、この検査を食物アレルギーの診断に使うことを推奨していません。

IgG抗体は、単に「その食品をよく食べている(体が慣れている)」という曝露や耐性の指標である可能性が高いからです。

自己判断で「陽性」の食品をすべて除去すると、かえって栄養不足や食生活の偏りを招くリスクがあります。当院では、丁寧な問診と計画的な食事トライアルを優先します。

治療の基本:「土台」→「個別化」→「微調整」

腸のバリア機能を立て直すために、当院が最も重視しているのは「土台」です。

まず見直すべき「土台」(生活・薬剤・運動)

高価なサプリメントを試す前に、ご自身の生活に「バリアを弱める要因」がないかを確認します。

- お薬(NSAIDs・PPI)

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):一般的な痛み止めや解熱剤です。これらは腸の粘膜を荒らし、透過性を高めることが古くから知られています。常用している場合は、代替薬の検討や、使用量・期間の見直しが必要です。

- PPI(プロトンポンプ阻害薬):強力な胃酸分泌抑制薬です。長期連用は、胃酸による殺菌バリアが弱まることで、小腸内細菌増殖症(SIBO)のリスクを高める可能性が指摘されています。本当に必要か、減量できないかを常に再確認します。

- 運動の「強度」

- 適度な運動は健康に良いですが、特に高温多湿の環境で、脱水状態のまま長時間にわたる高強度の運動を行うと、腸のバリアが一時的に破綻することが分かっています。適切な水分補給と強度管理が大切です。

- 睡眠とストレス

- 腸と脳は密接に関連しています(腸脳相関)。睡眠不足や慢性的なストレスは、腸の機能やバリアに直接影響します。生活リズムを整えること、リラックスできる時間を持つことが、腸の健康にも不可欠です。

食事戦略の基本

- 超加工食品(UPF)を減らす

- スナック菓子、カップ麺、清涼飲料水、一部の加工肉などに含まれる添加物や乳化剤(エマルシファー)が、腸内細菌のバランスを崩し、腸の粘液層やバリアに不利に働く可能性が指摘されています。できるだけ「素材の形がわかる、家庭的な調理」を心がけます。

- 低FODMAP(フォドマップ)食は“短期集中”で

- FODMAPとは、「お腹が張りやすい特定の糖質」の総称です。これらを一時的に(4〜6週間)制限し、その後、一つずつ再導入して「ご自身に合う食品・合わない食品」を見極めるのが国際的な推奨です。

- 「一生続けてはいけない」というのが重要なポイントです。長期の完全除去は、腸内細菌の多様性を損なう可能性があるため避けます。

- “足し算”の発想も大切に

- 発酵食品(味噌、納豆、ヨーグルトなど):ご自身の体質に合うもの(お腹が張らないもの)を少量から取り入れます。腸内細菌の多様性を高め、炎症を抑える可能性が報告されています。

- 食物繊維:腸内細菌のエサとなり、バリア機能を支える「短鎖脂肪酸(酪酸など)」を生み出します。ただし、急に増やすとガス(お腹の張り)の原因になるため、“ゆっくり増量”が鉄則です。

サプリは「目的と期間」を明確に

東京原宿クリニックでは、「食事・睡眠・ストレス・薬剤の見直し」といった土台が未整備のまま、高額なサプリメントや大量の併用から治療をスタートすることはありません。

サプリメントは、あくまで「土台を整えても、あと一歩届かない部分」を埋めるための補助的な道具だと定義しています。

- L-グルタミン:腸粘膜細胞の主要なエネルギー源です。特定の状況下(例:感染後の下痢型IBS)で短期的に有効であったという報告があります。

- 亜鉛-L-カルノシン:胃粘膜の修復(日本の胃薬にも使われています)や、NSAIDsによる腸の透過性上昇を抑えたという報告があります。ただし、亜鉛の長期過剰摂取は銅欠乏のリスクがあるため注意が必要です。

- プロバイオティクス:IBS症状の全般的な改善を示す報告はありますが、効果は菌株によって異なり、個人差も大きいです。まずは4〜8週間試してみて、ご自身の体感で継続するかを判断します。

東京原宿クリニックの標準的な診療の流れ

- 初回問診(40分)

- 症状がいつ起こるか(食後、空腹時など)、排便パターン、お腹以外の症状(皮膚、関節、精神面など)、お薬の履歴、睡眠、食生活(加工食品やアルコールの頻度など)を詳細に伺います。

- 必要最小限のベース検査

- 一般的な血液検査、栄養状態(鉄、亜鉛、ビタミンDなど)、甲状腺機能、便検査(潜血、炎症の有無=便中カルプロテクチンなど)を行います。IBDなどが疑われれば、速やかに専門医と連携します。

- 治療プランの提示

- 「土台(睡眠・ストレス・食環境)」→「コア(食事戦略)」→「微調整(サプリ・薬剤最適化)」の3層で、患者さんと一緒にプランを組み立てます。

- 経過の「見える化」

- 症状スコアや排便回数で体感を記録し、必要に応じて検査数値の前後比較を行います。

よくある誤解と、当院の回答

Q1.「フードIgGパネルで、自分に合わない食べ物が特定できますか?」

A. 推奨されません。

主要な学会は、IgG検査をアレルギーや不耐症の診断に使うことを明確に否定しています。計画的な除去食と再導入が、安全で確実な方法です。

Q2.「低FODMAP食は、一生続けないといけませんか?」

A. いいえ。

4〜6週間の短期制限と、その後の「再導入」が基本です。長期にわたる闇雲な除去は、栄養面でも腸内細菌の多様性においても不利になるため、推奨されません。

Q4.「プロバイオティクス(善玉菌)は、誰にでも効きますか?」

A. 個人差があります。

全体として症状を中和らげる効果は期待できますが、どの菌株が、どれくらいの量・期間で効くかは人によります。まずは一定期間(4〜8週)試してみて、ご自身の体感で評価します。

まとめ

リーキーガットは「病名」ではなく、腸のバリア機能が低下した「現象」です。

- 「これさえ受ければ分かる」という万能な検査(ゾヌリンやIgG検査など)はありません。

- まず優先すべきは、IBDなどの危険な病気を見逃さないこと(便中カルプロテクチン検査などが有用)です。

- 治療の土台は「生活・食事・薬剤」の見直しです。

- 痛み止め(NSAIDs)、胃薬(PPI長期)、激しい運動、加工食品(UPF)は、腸のバリアを弱める要因になり得ます。

- 低FODMAP食は「短期→再導入」、発酵食品や食物繊維は「ゆっくり漸増」、サプリは「補助役として短期評価」が原則です。

東京原宿クリニックは、患者さんご自身の「根本自立」を支える、実践的で安全なリーキーガット診療を提供しています。

お悩みの方は、東京原宿クリニックのお問い合わせからご相談ください。