最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)

- マグネシウム不足が招く20の危険信号と簡単補給法 - 8月 28, 2025

- 副腎疲労と腸カンジダの悪循環を断ち切る革命的アプローチ - 8月 27, 2025

- アトピーと腹部膨満の意外な関連性:皮膚と腸の密接な会話 - 8月 25, 2025

「体がだるい」「なかなか眠れない」「筋肉がつりやすい」…そんな不調を感じていませんか?実はこれらの症状、単なる疲れではなく、マグネシウム不足のサインかもしれません。現代人の多くが知らず知らずのうちにマグネシウム不足に陥っており、それが様々な健康トラブルを引き起こしています。

マグネシウムは体内で300以上もの酵素反応に関わる重要なミネラルであり、神経機能、筋肉の働き、骨の形成、さらには歯の健康維持にも欠かせない栄養素です。しかし、現代の食生活や生活習慣の変化により、多くの方が必要量を摂取できていないのが現状です。

当院でも、原因不明の不調を訴える患者様の中に、マグネシウム不足が潜んでいるケースを数多く見てきました。特に歯科領域では、マグネシウム不足が歯のエナメル質の形成不全や歯周病のリスク上昇につながることがわかっています。

この記事では、マグネシウム不足が招く20の危険信号と、日常生活で簡単に実践できる補給法をご紹介します。あなたの体が発しているSOSに気づき、適切な対処法を知ることで、より健康的な毎日を取り戻しましょう。

1. マグネシウム不足が引き起こす20の危険なサイン!自覚症状チェックリスト

現代人に忍び寄るマグネシウム不足の影響は想像以上に深刻です。体内の300以上の酵素反応に関わるこの重要ミネラルが不足すると、様々な健康問題が現れます。あなたも気づかないうちにマグネシウム不足に陥っているかもしれません。以下の症状チェックリストで自己診断してみましょう。

1. 筋肉の痙攣やこむら返り – 特に夜間や運動後に頻発する足のつりは要注意信号

2. 慢性的な疲労感 – いくら休んでも取れない疲れはマグネシウム不足の典型

3. 不眠や睡眠の質低下 – 寝つきが悪い、中途覚醒が多い

4. イライラや不安感の増加 – 神経系の機能低下による精神面への影響

5. 頭痛や偏頭痛 – 特に繰り返し起こる場合は要注意

6. 便秘 – 腸の筋肉収縮に影響し消化器症状として現れる

7. 高血圧 – 血管調節機能の低下により血圧上昇リスク増

8. 心拍の乱れ – 動悸やリズムの乱れを感じる

9. PMS症状の悪化 – 女性ホルモンバランスへの影響

10. 骨密度低下 – カルシウムの吸収に必要なため骨の健康に影響

11. 手足のしびれ – 神経伝達異常のサイン

12. 集中力低下 – 脳機能への影響による認知機能の変化

13. 低血糖症状 – 血糖調整にマグネシウムが関与

14. アスリートのパフォーマンス低下 – エネルギー生産に不可欠

15. 歯の健康問題 – エナメル質形成に影響

16. 喘息症状の悪化 – 気管支平滑筋への影響

17. 頻繁な目の痙攣 – 神経筋接合部の機能不全のサイン

18. ビタミンD活性化の低下 – マグネシウムはビタミンDの代謝に必須

19. 慢性炎症の増加 – 抗炎症作用の低下

20. 酸化ストレスへの脆弱性 – 抗酸化機能の低下

これらの症状が複数当てはまる場合、体がマグネシウム補給を求めているサインかもしれません。特に現代の精製食品中心の食生活や慢性的なストレス、カフェインや糖分の過剰摂取はマグネシウム不足を加速させます。早期発見と適切な対策が、健康維持の鍵となります。次の見出しでは、効果的なマグネシウム補給法についてご紹介します。

2. 慢性的な疲労感はマグネシウム不足かも?知っておきたい補給法と食事療法

慢性的な疲労感に悩まされているなら、それはマグネシウム不足のサインかもしれません。マグネシウムはATP(アデノシン三リン酸)の生成に関わる重要なミネラルで、体のエネルギー代謝に直接影響します。マグネシウムが不足すると、細胞レベルでエネルギー産生効率が低下し、常に疲れを感じる原因となります。

特に注目すべきは、疲労感が十分な睡眠を取っても改善しない場合です。アメリカ栄養学会の調査によると、マグネシウム摂取量が推奨量の70%以下の人は、慢性疲労を経験する確率が2倍以上高くなるというデータがあります。

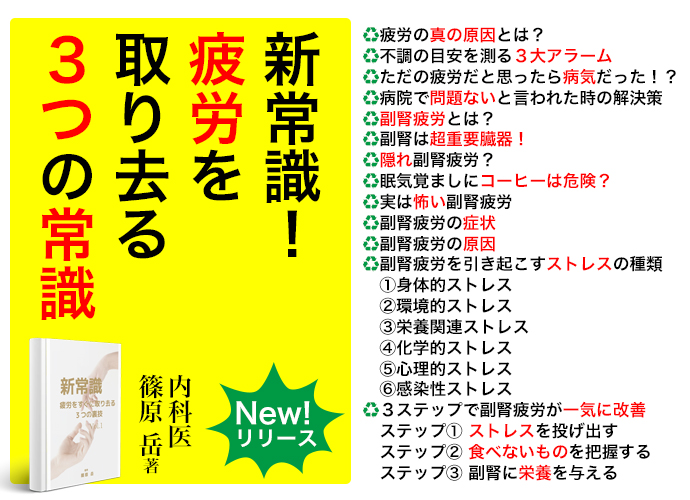

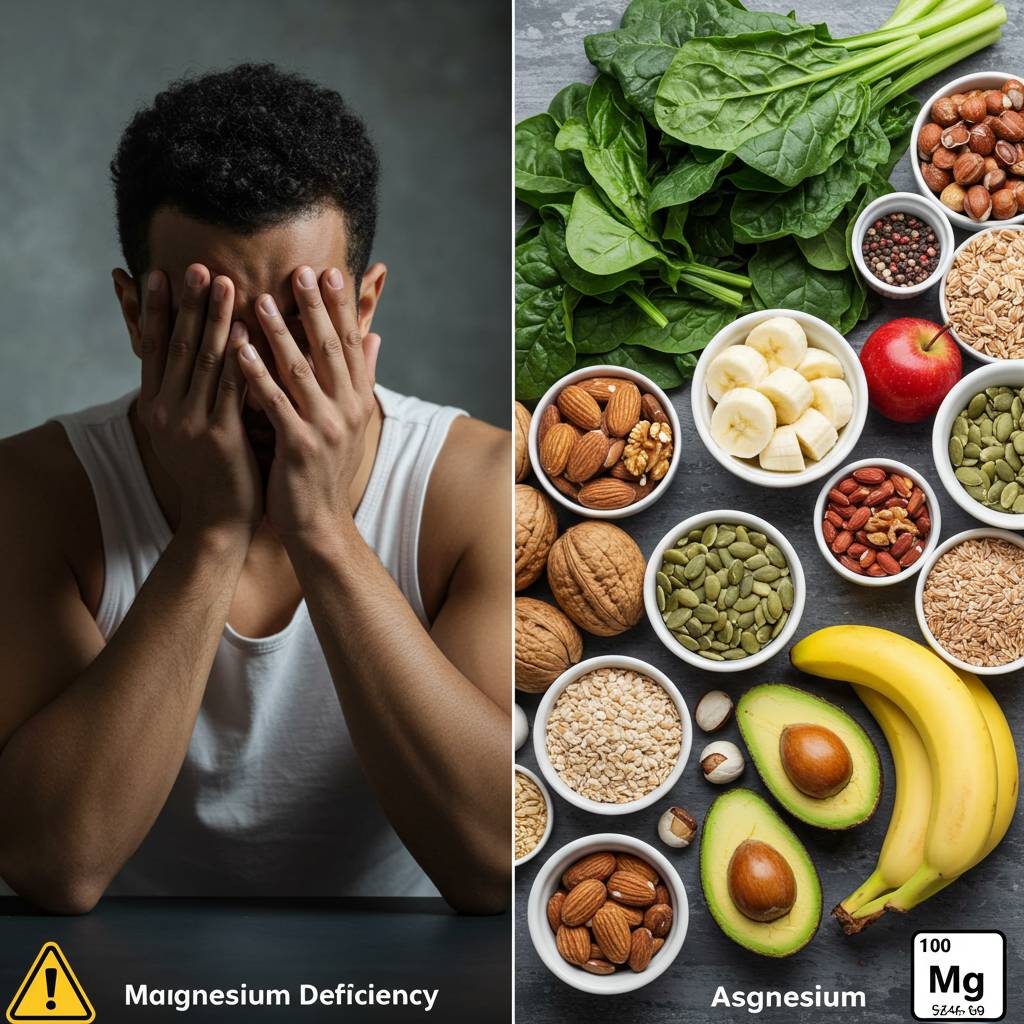

マグネシウムを効率的に補給する方法としては、まず食事からのアプローチが基本です。ほうれん草やケール、アーモンド、カシューナッツなどのナッツ類、黒豆、玄米、バナナ、アボカドなどが優れたマグネシウム源です。例えば、ほうれん草100gには約80mgのマグネシウムが含まれており、1日の必要量(成人で300-400mg)の約20%を摂取できます。

食事だけでは十分な量を摂取するのが難しい場合は、サプリメントの利用も検討できます。マグネシウムサプリメントを選ぶ際は、吸収率の高いクエン酸マグネシウムやグリシン酸マグネシウムがおすすめです。ただし、急激な摂取は下痢などの消化器症状を引き起こす可能性があるため、少量から始めて徐々に増やしていくことが大切です。

また、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)を使った入浴も経皮吸収によるマグネシウム補給法として効果的です。38-40度のお湯に200-300gのエプソムソルトを溶かし、20分程度浸かることで、リラックス効果とともにマグネシウムを補給できます。

慢性的な疲労感の改善には、単にマグネシウムを摂るだけでなく、ビタミンB群やビタミンDとの相乗効果も重要です。全粒穀物や緑黄色野菜を中心とした、バランスの取れた食事を心がけましょう。

マグネシウム補給と合わせて、過剰なカフェインや砂糖の摂取を控え、十分な水分補給を行うことも慢性疲労の改善に役立ちます。これらの総合的なアプローチにより、マグネシウム不足による慢性疲労から脱却できる可能性が高まります。

3. 歯科医師が教える!マグネシウム不足と歯の健康の意外な関係性

マグネシウムと歯の健康には密接な関係があることをご存知でしょうか。歯科医師として多くの患者さんを診てきた経験から、マグネシウム不足が口腔内の健康に及ぼす影響について解説します。

マグネシウムは歯のエナメル質の形成に不可欠なミネラルです。体内でカルシウムの吸収を助け、歯の構造を強化する役割を担っています。マグネシウム不足が続くと、まず気づくのが歯の脆弱化です。エナメル質が弱まり、虫歯のリスクが高まります。

また、マグネシウム不足は歯周病のリスクも増加させます。マグネシウムには抗炎症作用があり、歯肉の健康維持に貢献しています。不足すると歯肉の炎症が起こりやすくなり、出血や腫れといった症状が現れます。

さらに意外なことに、歯ぎしりや顎関節症とマグネシウム不足には関連性があります。マグネシウムは筋肉のリラックスを促す働きがあるため、不足すると顎の筋肉が緊張しやすくなります。夜間の歯ぎしりや顎の痛みを感じる方は、マグネシウムレベルをチェックする価値があるでしょう。

口内炎が頻繁に発生する場合も、マグネシウム不足のサインかもしれません。マグネシウムは免疫機能の調整にも関わっており、不足すると口腔内の抵抗力が低下します。

歯科検診で「歯が弱くなっている」と指摘された方は、食生活を見直してみてください。ほうれん草やアーモンド、玄米などマグネシウムを豊富に含む食品を積極的に摂ることで、歯の健康改善につながる可能性があります。

臨床現場では、マグネシウムサプリメントの摂取を始めたことで、慢性的な歯の問題が改善したケースも少なくありません。ただし、サプリメントに頼る前に、まずは食事からの摂取を心がけることが大切です。

マグネシウムは歯の健康だけでなく、全身の健康にも影響を与える重要なミネラルです。定期的な歯科検診と併せて、バランスの良い食事を心がけることで、健康な歯を維持しましょう。

4. 夜眠れない原因はマグネシウム欠乏症?睡眠の質を高める簡単習慣

眠りたいのに眠れない、朝までぐっすり眠った感覚がない、夜中に何度も目が覚める…このような睡眠の問題を抱えている方は、実はマグネシウム不足が原因かもしれません。マグネシウムは体内で約300もの酵素反応に関わる重要なミネラルで、特に質の高い睡眠には欠かせない栄養素です。

マグネシウムは脳内の神経伝達物質GABAの働きをサポートし、神経系を落ち着かせる作用があります。また、体内時計をコントロールするメラトニンの生成と調整にも関与しています。マグネシウム不足になると、交感神経が優位になりやすく、心身がリラックスできず、眠りにつくのが難しくなります。

国立健康・栄養研究所の調査によると、日本人の約7割がマグネシウム摂取推奨量を下回っているという結果が出ています。現代の食生活や慢性的なストレス、カフェインやアルコールの摂取などによって、マグネシウムは日常的に消費・排出されやすい状態にあります。

睡眠の質を高めるためのマグネシウム補給法としては、まず食事からの摂取が基本です。ほうれん草やケール、アボカド、バナナ、ナッツ類(特にアーモンド)、黒豆、玄米などがマグネシウムを豊富に含む食品です。毎日の食事にこれらの食品を意識的に取り入れましょう。

就寝前のルーティンにマグネシウムを取り入れる方法も効果的です。入浴時に硫酸マグネシウム(エプソムソルト)をお湯に溶かして入浴すると、皮膚からマグネシウムが吸収されるだけでなく、温浴効果で副交感神経が優位になり、入眠しやすくなります。

マグネシウムのサプリメントを活用するのも一つの方法です。就寝の1〜2時間前に摂取するのが理想的ですが、医薬品を常用している方は、必ず医師に相談してから始めるようにしましょう。特にクエン酸マグネシウムやグリシン酸マグネシウムは吸収率が高く、胃への負担も少ないとされています。

また、夜のデジタルデトックスもマグネシウム活用の効果を高めます。就寝2時間前からはスマホやパソコンの使用を控え、代わりに瞑想やストレッチ、読書などリラックスできる活動に切り替えることで、マグネシウムの神経鎮静作用がより発揮されやすくなります。

適度な運動も睡眠の質向上に役立ちますが、就寝直前の激しい運動は逆効果です。朝や日中の軽い運動が、夜の良質な睡眠につながります。

マグネシウム補給と合わせて、規則正しい睡眠スケジュールを維持することも重要です。毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝るリズムを作ることで、体内時計が整い、マグネシウムの効果も最大限に発揮されます。

質の高い睡眠は、単なる休息以上の価値があります。疲労回復、免疫力強化、記憶の定着、ホルモンバランスの調整など、健康の基盤となる重要な生理活動です。マグネシウム不足を解消して、心地よい眠りを取り戻しましょう。

5. マグネシウムで変わる心と体!毎日の食事で取り入れたい食材と摂取量の目安

マグネシウムは私たちの心と体の健康に欠かせない重要なミネラルです。実は300以上もの酵素反応に関わり、エネルギー産生、筋肉の機能、神経伝達、そして心の安定にまで影響を与えています。厚生労働省の調査によると、日本人の約7割がマグネシウムを十分に摂取できていないという現実があります。

マグネシウムを日常的に摂ることで得られる効果は多岐にわたります。ストレスの軽減、睡眠の質の向上、筋肉痛の緩和、さらには血圧の安定化なども期待できます。特に現代社会で増えている不安感や気分の落ち込みにも、マグネシウムは強い味方になるのです。

では、どのような食材からマグネシウムを効率よく摂取できるのでしょうか?まず緑黄色野菜、特にほうれん草(100gあたり約70mg)や小松菜(100gあたり約60mg)は優秀なマグネシウム源です。ナッツ類も見逃せません。アーモンド(28gで約80mg)やカシューナッツ(28gで約75mg)は手軽に摂取できる優れた選択肢です。

意外と知られていませんが、魚介類もマグネシウムの宝庫です。特にマグロ(100gあたり約50mg)やサバ(100gあたり約45mg)には豊富に含まれています。また、大豆製品や玄米、そして黒糖やカカオ70%以上のダークチョコレートもマグネシウムを含む食品として注目されています。

成人の1日あたりのマグネシウム摂取推奨量は、男性で340mg、女性で270mg程度とされています。しかし、運動量が多い人やストレスを強く感じている人は、もう少し多めに摂取することが望ましいでしょう。

バランスの良い食事を心がけることが基本ですが、特に意識して取り入れたいのが「マグネシウムリッチな朝食」です。例えば、バナナ1本(約30mg)とアーモンド少々を加えたオートミールは、朝からマグネシウムを効率よく摂取できる理想的な組み合わせです。

また、料理にかける調味料を「にがり」を含む天然塩に変えるだけでも、日常的なマグネシウム摂取につながります。マグネシウムは体内に長く留まりにくいミネラルなので、一度にたくさん摂るよりも、少量を頻繁に摂る方が効果的です。

食事だけではマグネシウムの摂取が難しいと感じる場合は、サプリメントの利用も一つの方法です。ただし、摂りすぎには注意が必要で、特に腎機能に問題がある方は医師に相談することをお勧めします。

マグネシウムをしっかり摂取して、イライラや疲れを感じにくい心と体を手に入れましょう。日々の食事の小さな工夫が、大きな健康効果をもたらすのです。